Aus dem Leben von Hans Wulz

Seine ersten Lebensjahre

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Eisenbahnlinien quer durch die Länder ausgebaut. Der erste Eisenbahner der Tiroler Wulz-Familien war Friedrich Wulz, der Großvater von Hans Wulz. So wie Großvater Friedrich fanden auch drei seiner Söhne, Ferdinand, Christian und Johann, der Vater von Hans Wulz, eine Anstellung bei der Bahn.

Hans Vater Johann verrichtete in Landeck in Tirol seinen Dienst als Lokomotivführer. Die Familie wohnte dort im Eisenbahner-Wohnheim an der Bahnstrecke. Hans Wulz kam dort im Jahre 1909 an einem Ostersonntag zur Welt.

Das Geburtshaus von Hans Wulz, das "Eisenbahnerwohnhaus" in Landeck/Tirol

Nach einem Jahr wurde der Vater von Hans nach Salzburg versetzt und die Familie übersiedelte darauf ebenfalls dorthin. Bereits früh konnte man die künstlerische Begabung von Hans erkennen. Hans konnte kaum laufen, zeichnete er bereits mit Kreide mit Vorliebe Schlangen auf den Küchenboden. Mit zunehmendem Alter wurde sein Antrieb zum Zeichnen immer deutlicher. In seinen Jungenjahren kopiert er mit Emsigkeit die Strichzeichnungen aus einer Wochenzeitung, die sein Vater nach Hause brachte. Einmal zeichnete Hans das Portraits von Kaiser Franz Josef. In der Schule glaubte man ihm nicht, daß diese Zeichnung von ihm sei. dies kränkte Hans sehr.

Der kleine Hansi, etwa 1910

Als Hans 14 Jahre alt war, bekam er von seiner Mutter die ersten Ölfarben. Hans´ Mutter war eine vom Theater begeisterte Frau und war der Kunst sehr positiv zugetan. Sie war sehr stolz auf ihren "Hansi", ein gutes, folgsames, allerdings "verträumtes" Kind.

Hans Wulz, etwa 10 Jahre alt

In der Salzburger Bürgerschule nannte ihn sein Lehrer, ein Herr Stampfer, einen zwar begabten, aber ganz verträumten Jungen, der ganz aus der Art geschlagen wäre und sicher einmal ein Künstler werden müsse.

Die Klasse von Hans Wulz in der Bürgerschule, 1924, in der Mitte hinten sein Lehrer, Herr Stampfer. Hans ist in der vorletzten Reihe genau in der Bildmitte zu sehen

Lehrzeit als Holzbildhauer

In den letzten Schulwochen kam Hans späterer Lehrherr, der Dresdner Holzbildhauermeister Bruno Berger, in Hans Schule und wandte sich an den Direktor auf der Suche nach einem Lehrjungen. Den gab es. Die Wahl fiel ohne zu zögern auf Hans. Die eltern wurden verständigt, doch insbesondere Hans Vater war von dieser Wahl nicht begeistert. Mutter Wulz wollte im Grunde genommen den Lehrberuf für ihren Sohn, der Vater lieber einen Handwerksberuf, am besten auch zur Bahn.

Der ältere Bruder Ferdinand plädierte hingegen für die Akademie in München. Hans Augen strahlten, doch dieser Vorschlag wurde gleich wieder verworfen. Hierzu gab es zu wenig Geld in der Familie, außerdem war man der Meinung, daß Kunst ein "brotloser" Beruf wäre. So erschien die Suche nach einem Holzbildhauerlehrling als "Rettung". Wenn Hans schon nicht Maler werden durfte, so war er doch glücklich, zumindest Holzbildhauer zu werden. Als Fünfzehnjähriger beginnt Hans seine Lehrzeit als Holzbildhauer. Die Werkstätte war in einem großen Gartenhaus aus Holz in der Mitte einer alten Wohnanlage hinter dem Mönchsberg.

1928 macht Hans seine Gesellenprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg. Neben seiner Tätigkeit als Holzbildhauer ging Hans auch auf die Staatsgewerbeschule zum Aktzeichnen. Hans erhielt gute Zeugnisse und Belobigungen.

Hans Wulz als 17 jähriger Lehrling

Sein Beruf als Holzbildhauer verband Hans sehr mit dem Darstellungsmotiv „Der Mensch“. In seinen Lehrjahren entwickelte er systematisch ein Empfinden für die Anatomie und für die Proportionen des menschlichen Körpers sowie für dessen räumliche Perspektive. Er lernte es, die Mimik und die Körperhaltung des Menschen zu erfassen und räumlich darzustellen. In seiner jugendlichen Entwicklungsphase erarbeitete er auf diese Weise eine solide künstlerische Basis für seine späteren figuralen Gemälde und Kompositionen.

Hans als Lehrling, ca. 1926

Modellierübungen in der Werkstatt von Bruno Berger

Holzskulpturen aus Hans Lehrzeit

Holzskupturen, Entstehungsjahre ca. 1928 bis 1930: Mephisto, Rudolpho Valentino, Lazarus

Holzstatue "Josephine Baker", 1932

Nach dem Ende seiner Lehrjahre kamen nun schwierigere Zeiten auf Hans zu. So wie die meisten Lehrlinge der damaligen Zeit wurde auch Hans arbeitslos. Hans verdingte sich in dieser mageren Zeit als Porträtist. Die nachstehenden Bilder, aufgenommen in Salzburg, zeugen davon. Hans portraitiert auf diesen nicht mehr so gut erhaltenen Fotos die Ehefrau eines Offiziers, Frau Eibl.

Hans portraitiert die Ehefrau eines Offiziers, Frau Eibl

Nach einigen Versuchen, Arbeit zu bekommen, ließen sich Hans Eltern dazu überreden, Hans nach Wien auf die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt zu schicken.

Ausbildung auf der "Graphischen"

Aufgrund der generell schlechten Wirtschaftslage folgte Hans dem Rat seines Lehrherrn Berger und zog 1931 nach Wien. Dort schrieb er sich in die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt (kurz: "Die Graphische") in der Wiener Westbahnstrasse ein.

Zunächst hing Hans Aufnahme in die Graphische zunächst an einem seidenen Faden. Als Hans seine Arbeiten vorlegte, lehnte ein Herr Professor Puchinger ihn ab. Zitat: "Den nehmen wir hier nicht auf, der ist verpatzt". Ein Professor Wodnansky, der später ein väterlicher Freund von Hans wurde, setzte sich hingegen durch und ermöglichte seine Aufnahme. "Dieser Mann wird aufgenommen! Der kommt vom Handwerk!"

Wegen seiner guten Leistungsnachweise konnte Hans die erste Klasse überspringen und wurde gleich in den 2. Jahrgang eingestellt. Zwei Jahre später beendete Hans Wulz diesen Studiengang als Graphiker mit sehr gutem Erfolg. Sein Abgangszeugnis spricht Bände: In fast allen Fächern nur die Note Eins.

Nach seinem Abschluss gründete Hans zusammen mit seinem Studienkollegen Sepp Laimer ein gemeinsames „Reklameatelier“. Dies war in einer alten Gartenhütte einrichtet, die in einem Innenhof in der Blumengasse im 17. Wiener Gemeindebezirk stand. Für Hans war diese Werkstätte zugleich dessen Wohnstatt.

1934 beteiligten sich beide Freunde an einer Ausschreibung eines Wettbewerbs einer Wiener Kunstdruckerei „Steyrermühl“ aus dem 6. Wiener Gemeindebezirk. Der erste Preis bestand darin, dem Preisträger eine Anstellung zu bieten in der Werbeabteilung als Gebrauchsgrafiker für Reklame. Hans gewann diesen Wettbewerb und es wurde ihm sogleich diese Stelle angeboten.

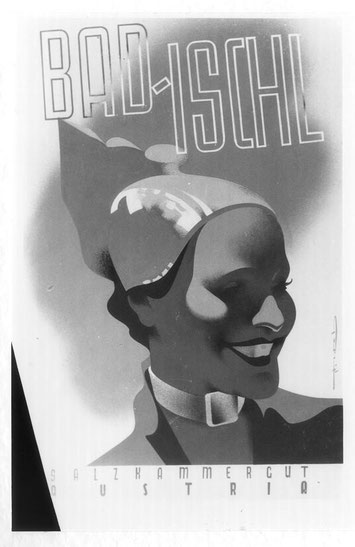

In den Jahren zwischen den Kriegen keimte ein gut gehender Tourismus in den Bundesländern auf. Von den Fremdenverkehrsgemeinden wurden Mittel aufgebracht, um für Gäste zu werben. Davon profitierte auch Hans Arbeitgeber und betraute ihn mit der graphischen Gestaltung von gefälligen Fremdenverkehrsprospekten. Hans Grafiken aus seiner Zeit bei der „Steyrermühl“ waren kennzeichnend für ihn: Im Vordergrund seiner Werbegrafiken mit idyllischen Landschaftsansichten findet man, typisch für ihn, stets fröhliche Figuren und Gesichter.

Hans Erster Preis in einem Wettbewerb verbunden mit seiner Anstellung in der Fa. "Steyrermühl"

Hans Wulz als junger Künstler und Werbegrafiker, 1935 - 1939

So fand Hans bald seinen eigenen künstlerischen Stil in seinem Beruf als Grafiker. Für ihn waren dies wichtige Jahre des beruflichen Erfolges. Er erhielt mit Preisen verbundene Auszeichnungen und konnte sich bald als guter Grafiker trotz der allgemeinen Arbeitslosigkeit einen guten Lebensstil einrichten.

Hans 1939 mit Nichte Lore

Einige von Hans Studienkollegen besuchten inzwischen die Akademie. Sie wollen Hans dazu überreden, sich ebenfalls einzuschreiben. Hans lehnte jedoch ab. Hans war ein begehrter Junggeselle und wollte auf seine gute Stellung als Grafiker und auf sein für damalige Verhältnisse gutes Gehalt nicht verzichten. Also besuchte er wenigstens als Gasthörer regelmäßig Zeichen- und Malkurse an der Wiener Akademie. Anhand der unzähligen Bleistiftskizzen, Aktzeichnungen und Körperstudien aus dieser Zeit übt er seine künstlerische Fähigkeit, den menschlichen Körper in den unterschiedlichsten Orientierungen und Perspektiven korrekt zu erfassen und zeichnerisch darzustellen.

"Schneewittchen und die Sieben Zwerge"

Einer der letzten Überreste der großflächigen Ölgemälde von Hans Wulz aus den Zwischenkriegsjahren:

Während des Krieges und nach dem Krieg hat Hans Wulz eine größere Anzahl dieser Kompositionen mangels Rohstoffen an Leinwänden zerschnitten und die daraus gewonnenen Leinwandstücke zu neuen Bildern übermalt. Dieses auf der rechten Seite abgebildete rechte untere Teilstück des obigen großen Ölgemäldes (ursprüngliche Grösse ca. 180 x 250 cm) wurde nach dem Tode von Hans Wulz in dessen Materialvorräten gefunden.

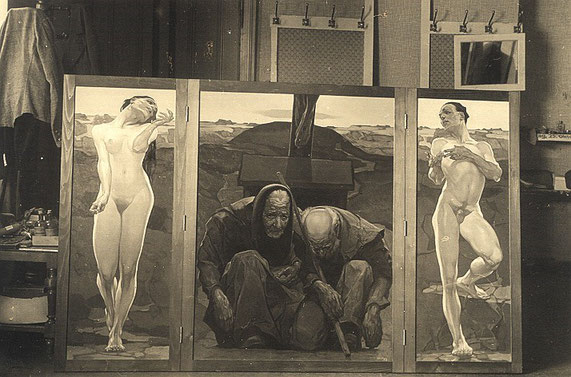

"Der Jüngling am Scheideweg"

In seiner kleinen Unter-Mietwohnung in der Stiegengasse 1 im sechsten Wiener Gemeindebezirk richtet sich Hans ein Atelier ein. Nun beginnt Hans Wulz seinen Weg als Maler. Es entstehen nun großflächige Ölgemälde nach Themen seiner künstlerischen Vorbilder, dem Salzburger Maler Hans Makart und dem Tiroler Bauernmaler Albin Egger-Lienz. Die Motive seiner im realistischen Stil gemalten frühen Werke sind der Mensch, die Familie und die Lebensalter des Menschen.

Die Beweinung des Gekreuzigten, ca. 1936

Die Lebensalter des Menschen, ca. 1936

Übernahme des Ateliers von Carl Hollitzer

Zu seinem Atelier kam Hans auf recht unerwartete Weise. In der Nähe seiner Arbeitsstätte lag der Esterhazy-Park, den er oft in der Mittagspause gerne besuchte. Dort kam er mit einem Herrn Goethe ins Gespräch, einem Nachfahren des großen Dichters. Von der Position der beiden aus konnte man die großen Atelierfenster seines späteren Ateliers sehen. Von Herrn Goethe erfuhr Hans, daß dem stadtbekannten, jedoch verarmten Maler Carl Hollitzer dieses Atelier gehörte. Und sein Gesprächspartner ermunterte Hans, doch nach diesem Atelier zu fragen. Schließlich bekundete Hans ein sehr großes Interesse an diesem Atelier.

Nach wiederholten Versuchen erreichte Hans endlich Hollitzer zu Hause, ganz in der Nähe seines Ateliers. Hans erzählte über das folgende Erlebnis, wie er Hollitzer eines Tages etwa gegen Mittag besuchte. Er öffnete, frägt, was Hans denn so früh am Tage wolle.

"Ich komme aus Salzburg, wohne hier in Wien in Untermiete und suche für mich ein Atelier zum Malen"

"....und warum kommen´s denn zu mir?"

"vielleicht können Sie mir Ihr Atelier vermieten...."

"..und wieso..?"

"Ja, weil....., fragen kostet nichts!"

Hollitzer schickte Hans weg, rief ihn aber sogleich wieder zurück. "Warten´S ich zieh mich an und wir gehen rüber (ins Atelier)". Der recht beleibte ältere Riese ging mit Hans die zwei Stockwerke von seiner Wohnung hinunter und die vier Stockwerke im Nachbarhaus zu dessen Atelier wieder hoch. Es ging ihm die Puste aus und fluchte, vorauf er sich nun eingelassen hatte. Im Atelier angekommen, war Hans wegen dessen schlechten Zustandes entsetzt. Das Flachdach war undicht und an vielen Stellen war an den Wänden der Verputz abgesprungen. Ein ehemals schöner Parkettboden war mit Farbresten verklebt und verschmutzt. Hans: "Na, Herr Professor, da kann man ja nicht arbeiten...". "Aber da schieben´S den Mist an die Seite, dann ist Platz genug. Ist ja groß (das Atelier)". Hans darauf: "Das muß ich mir aber erst überlegen!"

Hollitzer: "Da habn´S den Schlüssel und überlegen`S Ihnen. Ihnen tät ich es schon geben!"

Wohlmeinende Leute, die Hans befagt hatte, ob er denn ein solch mit Schutt und Schmutz herabgekommenes Atelier mieten sollte, rieten ihm auf alle Fälle dazu und boten auch deren Hilfe bei der Renovierung an. Hollitzer benutzte diese Räume seit Jahren nicht mehr und brauchte das Geld aus der Miete. Nach einigen Monaten der Instandsetzung der Räume zeigte Hans im Frühjahr 1940 seine großen Ölbilder in nun seinem schönen neuen Atelier. Einer seiner ersten Gäste war Rosa, seine spätere Frau, die Hans kurz zuvor kennengelernt hatte und die er in den Kriegsjahren heiratete.

Hans Wulz im neu renovierten Atelier

Kriegsjahre und Nachkriegszeit

Im Juli 1940 wurde Hans zur Deutschen Wehrmacht nach Frankreich eingezogen. Dies war ihm äußerst zuwider, zumal er sich gerade in seinem neuen Atelier schön eingerichtet hatte. Hans war nie ein politischer Mensch. Die dramatischen Umwälzungen in jenen Jahren wollte er nicht an sich heranlassen und sich einzig mit seiner Kunst beschäftigen.

Hans Wulz in seinem Atelier in der Gumpendorferstrasse, 1941

Zu Kriegsbeginn wurden erst die älteren Jahrgänge einberufen, die keinerlei militärische Ausbildung besaßen. Mit Hans zusammen rückten überwiegend „akademische“ Berufsgruppen wie Büroangestellte, Verkäufer, Akademiker, Künstler, etc. zur Ausbildung in Versorgungs- und Nachrichtendiensten.

Hans wurde gleich zur deutschen Besatzung nach Frankreich versetzt, Zielort war Vannes im Verstärkeramt. Dort angekommen, hatte Hans sehr oft die Möglichkeit, zu malen. Er versah bloß den normalen Telefondienst, an die Geräte durfte aber er nicht. Er war in Technik ein völlig unbegabter Mensch. Nach einigen Beanstandungen nach Inspektionen wegen seiner "Klekserei" und der mit Farbe verschmutzten Dienstbekleidung trat Beruhigung ein. Hans Vorgesetzter begann sich für Hans´Talent zu interessieren. Der junge "verrückte Maler" malte ein Portraitgemälde von ihm und ab diesem Zeitpunkt wurde seine künstlerische Freizeitaktivität von den Offizieren stets toleriert.

"Der Friede", Triptychon," Öl auf Leinwand, 1941

Von Vannes wurde Hans nach ca. 2jährigem Aufenthalt 1943 fern ab der Front nach Nantes versetzt. Immer, wenn ein Gemälde fertig war, gab es Hans einem Heimaturlauber mit. Frau Rosa bewahrte die Bilder dann im Keller auf, um sie vor Bombenangriffen zu schützen.

In Nantes schuf Hans ein großes Ölgemälde "Der Sieg des Lichtes", in dem sein tiefer Wunsch nach einer baldigen Beendigung des Krieges widerspiegelt. Nach einem Bombenangriff auf das Soldatenheim konnte er dieses Gemälde zwar völlig verstaubt jedoch unversehrt aus dem stark zerstörten Gebäudetrakt bergen.

"Sieg des Lichtes", Öl auf Leinwand, 130 x 200, 1943

Auf einer Postkarte, die Hans aus Nantes an seine Frau Rosie sandte, hatte er dieses schlimme Ereignis dokumentiert. Auf der Karte ist der Place Royale abgebildet. Links im Bild sieht man das ehemalige Soldatenheim. Mit den Pfeilen hat Hans Wulz den Einschlag der Bomben markiert. Auf der Rückseite der Karte schreibt er: "Alles kaputt, bis auf die Staffelei mit dem 'Reiter'. War nur mit Staub bedeckt".

Eine Postkarte aus Nantes mit dem Place Royale an seine Frau Rosie

Hans Heirat mit Frau Rosie

1944, während eines Heimaturlaubes von der Wehrmacht, heirateten Hans und seine Frau Rosa. Die beiden Eheleute haben sich bereits einige Jahre zuvor in Wien kennengelernt und auch Hans Künstlerwerkstatt in deren gemeinsamen großräumigen Atelierwohnung in der Wiener Gumpendorferstrasse eingerichtet.

Hans und seine frisch vermählte Ehefrau Rosa

Später im Jahre 1944 kamen die Soldaten der Deutschen Besatzung in Frankreich in französische Kriegsgefangenschaft. Hans war zunächst in französischer Gefangenschaft, wurde aber in der Folge an die englischen Alliierten überstellt und war ab diesem Zeitpunkt ein Kriegsgefangener der Engländer. Aus dem englischen Gefangenenlager existieren viele Skizzen und Zeichnungen von Kameraden.

Von einem englischen Offizier erfuhr Barbara Chadwick, eine englische Farmersfrau, dass im Lager ein Kunstmaler lebt. Sie fordert ihn als Landarbeiter an. Hans brauchte jedoch nicht auf der Farm zu arbeiten. Dort malte er die ganze Familie, schuf große Ölbilder und Portraits. Man stellte ihm sogar ein kleines Atelier zur Verfügung und es ging ihm als „englischer Kriegsgefangener“ sehr gut. Zwischen seiner und der Familie seiner Gönner bestand ab nun eine lebenslange Freundschaft.

Januar 1946: Hans während der englischen Kriegsgefangenschaft (im wahrsten Sinne des Wortes) als Gast bei Familie Chadwick auf deren Landgut. Ganz rechts Hans auf dem Schlepper, links vor ihm Dick, der Mann von Barbara Chadwick, die beiden Jungen, Peter (oben) und Jeff (unten) sind die beiden Söhne der Chadwicks.

Hans beim Malen in der englischen Kriegsgefangenschaft

Trotz seiner ungebremsten künstlerischen Aktivitäten in den Kriegsjahren und selbst als Kriegsgefangener hemmten seine Zeit als Soldat seine weitere künstlerische Entwicklung. In dieser Zeit sehnte er sich stets nach zu Hause und nach seiner Kunstwerkstatt, seinem großzügigen und hellen Atelier in der Wiener Gumpendorferstraße.

Heimkehr aus dem Krieg und Nachkriegszeit

Rosa, Hans Frau, empfing ihren Mann, den Heimkehrer, im Atelier. Es war das Jahr 1946. Es läutete und sie wartete, bis er eintrat. Hans hatte die alte Wehrmachtsuniform an, auf dem Rücken waren groß die Buchstaben P. W. aufgedruckt (”prisoner of war”). Hans war sehr glücklich. Sein Atelier war nicht zerstört, lediglich ein paar Fensterscheiben waren gebrochen. Er selbst war völlig unverletzt und gesund.

Kaum wieder zu Hause, begann er mit seiner Arbeit. In den Jahren 1946/47 waren die Heimkehrertransporte aus den verschiedenen Kriegsgefangenenlagern. Deren Ankunft war meist auf den Südbahnhof. Hans fand sich gelegentlich dort ein und machte Skizzen, Wiedersehensszenen zwischen Anverwandten. Diese berührten ihn zutiefst. Immer wieder Skizzen zum größten Teil mit persönlichen Studien. Schließlich versäumte Hans kaum einen Heimkehrertransport. All diese zahlreichen Skizzen verwertete er in seinem großen Gemälde mit dem Titel „Heimkehr“.

"Heimkehr", Öl auf Leinwand, 1947

1947 ist er häufig auf Motivsuche in seiner zweiten Heimatstadt, der stellenweise zerstörten und sich im Wiederaufbau befindlichen Stadt Wien. Er malt ganze Serien von Aquarellen und fertigt Zeichnungen von Straßenzügen und öffentlichen Gebäuden der Stadt an. Alle diese Gemälde sind Zeitdokumente. Durch seine Malerei hatte Hans, als sehr in sich gekehrter und introvertierter Mensch die schlimmen Eindrücke des Krieges zu bewältigen versucht.

Wien, teilweise zerstörte Oper, Öl auf Leinen, 100 x 120, 1948

Arbeitssuche nach seiner Heimkehr

Sein früherer Arbeitgeber, die Druckerei Steyrermühl wurde vom kommunistischen ”Globus"-Verlag übernommen und musste Hans mit einer kleinen Abfindung entlassen.

1947 bekam er eine Anstellung im Atelier Koszler im ersten Bezirk als Graphiker für Reklame. Für Hans war dies allerdings ein schwer akzeptabler Kompromiss. Dies akzeptierte er eine Weile so, aber Reklame war nicht das Richtige für ihn.

In dieser unbefriedigenden Situation hatte seine Frau Rosa die Idee, Hans solle doch Bücher illustrieren. Dieser Vorschlag aber schien ihn eher zu kränken als Hoffnung zu wecken. Durch emsiges Anfragen bei unterschiedlichen Verlagen tat sich jedoch eine neue Möglichkeit des Broterwerbs auf. Im Österreichischen Bundesverlag zeigte man sich sehr interessiert. Der Direktor gab Hans den ersten Illustrationsauftrag zum Buch von Gertrude Bachmann, “Singen und Sagen”. Nach und nach kamen weitere Verlage als Auftraggeber hinzu, das waren die Verlage: Breitschopf, Überreuther, Jugend & Volk, Willi Forst, Kremayr & Scheriau, Buchgemeinschaft Donauland. Insgesamt illustrierte Hans ca. 50 Jugendbücher und zahlreiche Ausgaben der Serie “Kleines Jugendrotkreuz” und “Junges Volk”

Aufnahme in die Gesellschaft Bildender Künstler im Wiener Künstlerhaus

Während des Krieges gab es in München im ”Haus der Deutschen Kunst” Kunstausstellungen. Hans Frau Rosa versuchte, dort Werke von Hans zur Ausstellung einzureichen, jedoch erfolglos. Die eingereichten Gemälde kamen retour.

Nach einiger Zeit versuchte es Rosa im Wiener Künstlerhaus. Diesmal mit Erfolg. Die Bilder wurden angenommen und Rosa wurde zum Direktor bestellt. Es kam die Frage auf, warum Hans Wulz kein Mitglied des Künstlerhauses wäre und man wunderte sich über die Ablehnung in München. Rosa schilderte von den wiederholten Enttäuschungen von Hans über dessen wiederholt mangelnde Anerkennung seiner Werke.

Als Hans zurück aus der Kriegsgefangenschaft kam, stand nun die Türe im Künstlerhaus für ihn weit offen und er wurde 1948 als ordentliches Mitglied aufgenommen. Das Wiener Künstlerhaus war viele Jahre für Hans seine künstlerische Heimstätte. Er hatte dort viele Kollegen und die Kollegen wurden Freunde: Rudolf Keppel, der damalige Präsident, Herbert Stepan, Fritz Zerritsch, Max Pleban, Kurt Panzenberger, Rudolf Eisenmenger, Viktor Pippal, Karl Gunsam, und viele andere...

Vorstandssitzung der Gesellschaft Bildender Künstler im Jahre 1951 mit Präsident Karl M. May (7. von links), Hans Wulz (6. von links) in der Funktion des Schriftführers. Auf diesem Bild zu sehen sind außerdem die beiden Vizepräsidenten Siegfried Theiss und Alfons Riedel und die Kunstausschussmitglieder: Rudolf Pleban, Hans Wolfersberger, Fritz Zerritsch, Rudolf Keppel, Ernst Schrom, Ferdinand Opitz, Robert Ullmann, Rudolf Schmidt, Erwin Böck und Fritz Waage

Vorstandssitzung der Gesellschaft Bildender Künstler im Jahre 1951, Hans Wulz (2. von rechts) im Gespräch mit Präsident Karl M. May (ganz rechts)

Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Wien mit Abschluss als Akademischer Maler und Grafiker

Ein neuer Abschnitt in Hans´ künstlerischem Leben wurde durch einen Zufall eingeleitet. Auf dem Weg in die Stadt begegnete Hans einem früheren Studienkollegen von der "Graphischen". Man tauschte einige belanglose Neuigkeiten und Sorgen des Alltags aus. Dann wurde Hans das Angebot gemacht, doch mit auf die Akademie zu gehen. Schließlich wäre heutzutage ein Diplom für alle Anstellungen notwendig. Das überzeugte Hans und er inskribierte auf der Wiener Akademie für Bildende Künste.

Hans während eines Zeichenkurses an der Wiener Akademie für Bildende Künste

Hans junge Familie

1949 kam Hans Georg, der ältere Sohn von Hans und Rosie auf die Welt. Auch das neue Familienmitglied, der kleine "Hansi" war Motiv zahlreicher Skizzen und Gemälde.

1952 beschloss Hans sein Studium mit Diplom unter den Professoren Robert Eigenberger und Christian Martin, letzterer wurde später sein väterlicher Freund.

Die Diplomurkunde von Hans Wulz von der Akademie für Bildende Künste in Wien

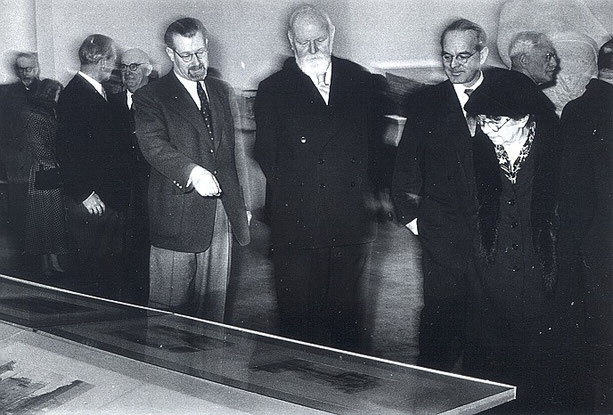

Hans im Gespräch mit Bundespräsident Theodor Körner während der Eröffnung seiner Einzelausstellung im Wiener Künstlerhaus

Ein guter Freund von Hans, Bildhauer E. Föderl war auch als Restaurateur im Heeresgeschichtlichen Museum tätig, das war 1948. Durch ihn wurde Hans mit dem damaligen Baurat Eger aus der Bundesgebäude-Verwaltung bekannt. Er war für die baulichen Belange und Dr. Pühringer für das Museale zuständig. Über diese beiden Herren kam Hans zu zahlreichen öffentlichen Aufträgen.

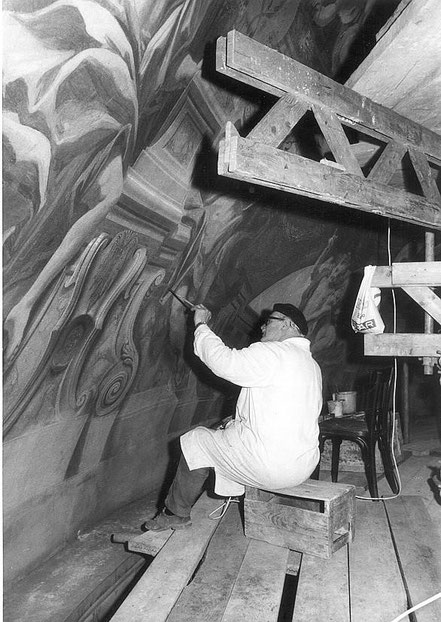

Ein anderes Mitglied des Künstlerhauses, Prof. Max Poosch, ein damals schon betagter Herr, wünschte sich Hans zur Mitarbeit an der Restauration der Blaas-Fresken im Heeresgeschichtlichen Museum. 1948 erhielt Prof. Poosch den Auftrag, zusammen mit Hans diese Fresken zu restaurieren.

Während dieser Arbeiten machte sich Hans mit der Technik der Fresko-Malerei vertraut. Mit diesen auf diese Weise gewonnenen Kenntnissen schuf Hans in späteren Jahren Fresken nach eigenen Entwürfen. Er galt als einer der wenigen Maler Österreichs, der in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Technik der Freskomalerei noch beherrschte. So entstanden nach eigenen Entwürfen:

- Die großen Wandfresken im Heeresgeschichtlichen Museum der Stadt Wien

- Das Altarfresko im Erweiterungsbau der Judas-Thaddäus-Kirche "In der Krim" in Wien-Döbling

- Das Altarfresko in der Soldaten-Gedenkkirche in Mold (Niederösterreich)

- Das Deckenfresko im Festsaal des Rathauses in Zistersdorf (Niederösterreich)

Die Künstlerische Hauptschaffensphase

In den Jahren 1954 und 1955 widmet er sich fast vollständig seinen Arbeiten am Entwurf und an der Ausführung der Wandfresken im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum. Hans bekam unter Hofrat Pühringer den Auftrag, weitere Fresken im Heeresgeschichtlichen Museum und zwar nach eigenen Entwürfen anzufertigen. Thema: "Erstürmung einer mittelalterlichen Stadt" und "Entwicklung der Feuerwaffen". Hans verbrachte daraufhin viele Stunden im Kunsthistorischen Museum und machte Skizzen von zeitgemäßer Kleidung, Rüstungen, Ausrüstung. Die Darstellungen auf den Fresken sind daher alle stilecht. Die notwendige Reife, die Freskotechnik auszuführen, erarbeitete sich Hans wenige Jahre zuvor, als er zusammen mit Prof. Max Poosch die Blaas-Fresken in der Ruhmeshalle im selben, damals noch kriegsbeschädigten Museum, restaurierte.

Eines von mehreren Fresken im Heeresgeschichtlichen Museum nach eigenen Entwürfen. Hier zum Thema: "Erstürmung einer mittelalterlichen Stadt"

Zu Beginn der 1950iger Jahre begann für Hans nun eine sehr kreative, vielseitige und schaffensreiche Periode, seine künstlerische Hauptschaffensphase. In dieser Zeit entstanden die meisten seiner im impressionistischen Stil gemalten Motivbilder. Hans hat in dieser Phase zahlreiche Momenteindrücke aus dem sich im Wiederaufbau befindlichen Wien eingefangen.

Seine Frau Rosa erzählte aus dieser Zeit:

"Als wir noch ohne Kinder waren, machten wir viele Ausflüge oder Stadtspaziergänge. In Hans Handgepäck waren stets ein Zeichenblock und Aquarellfarben. Seine Minimalausrüstung bestand wenigstens aus einem kleinen Zeichenblock, den er in der Westentasche trug und einem Druckbleistift. Nie konnte er untätig sein. Immer wieder packte Hans aus, stellte sich hin und zeichnete oder aquarellierte. Die Leute, die an ihm vorbeigingen oder um ihn herumstanden, waren ihm egal. Oft standen sie so nahe, dass sie ihn behinderten. Manchmal vernahm er auch Bemerkungen und Meinungen, die ihn teilweise amüsierten aber ihn auch verärgerten.

Die späteren Ausflüge und Urlaube mit den Kindern Hans Georg und Reinhard waren dann oft nervenaufreibend und erschöpfend. Zwei kleine Kinder, eines auf Hans Schultern, das andere an meiner Hand. Hans hatte einen Rucksack auf dem Rücken, eine Staffelei in der einen Hand und mit der anderen Hand hielt er das Kind auf seinen Schultern. Ich selbst trug eine Riesentasche mit Verpflegung und Getränke und in der anderen Hand hielt ich das andere Kind. Wenn Hans malte, dann musste die Familie so lange in Ruhe verharren, bis das Bild fertig war. Unter diesen neuen Bildern waren oft auch bereits angelegte Ölgemälde, die er dann zu Hause, im Atelier fertig stellte..... "

Seine frisch gemalten Bilder zeigte er in Bauernkammern und im Büro der Niederösterreichischen Landesregierung. Sie gefielen zunehmend, und Hans bekam bald seine ersten Aufträge. Dies hatte zur Folge, dass er nun oft alleine zum Landschaftsmalen ging. Es war ein willkommener Verdienst für seine Familie. Nun bekam er auch Aufträge von Bauern- und Handelskammern. Er malte zahlreiche Motive aus dem dörflichen und ländlichen Bereich des Wald- und Weinviertels, aus dem Ötschergebiet und der Mariazeller Gegend. Ein großer Teil dieser damals entstandenen Gemälde, etwa knapp hundert Stück, befinden sich heute im Besitz des Niederösterreichischen Landesmuseums.

Seine junge Familie ist in dieser Zeit ein ebenfalls ganz zentrales Thema für ihn. Er malte zahlreiche Ölbilder von seiner Familie und fertigte wiederholt Portraits von seiner Frau Rosa und von seinen Söhnen Hans Georg und Reinhard an.

1951 wurde Hans zu einer Studienreise nach Italien eingeladen. Das Österreichische Ministerium für Unterricht förderte dieses Vorhaben mit einem nicht unerheblichen Zuschuss. Diese Reise in Italien war für Hans mit einem sehr intensiven Schaffen verbunden. Nun unabhängig von seinen alltäglichen Pflichten als Familienoberhaupt konnte Hans sich nun für eine längere Zeit völlig konzentriert seiner Malerei hingeben.

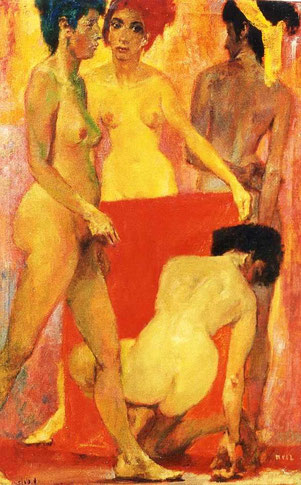

In dieser sehr schaffensreichen Phase entstehen auch einige seiner schönsten Aktkompositionen. Thema auf diesen Gemälden ist die Familie und die Begegnung von Mann und Frau. Hans bedient sich dabei der Farbverfremdung und setzt hier, bei der Aktmalerei, im Gegensatz zum Rot-Blau-Kontrast seiner biblischen Motive, überwiegend auf den Gelb-Grün-Kontrast.

1957 wurde er mit der künstlerischen Gestaltung eines großen Altarfreskos in der Judas-Thaddäus-Kirche in Wien-Döbling mit dem Thema "Liturgie" betraut. Dieses von Hans entworfene und gestaltete Altarbild stellt die irdische und die himmlische Liturgie dar. Gemäß der Themenstellung der Pfarre sollte der Begriff "Liturgie" entsprechend seines ursprünglichen Sinns aufzufassen sein, nämlich als Leistung eines Dienstes, den der Mensch in seinem Leben an Gott erbringt.

Altarfresko in der Judas-Thaddaeus-Kirche in Wien zum Thema "Liturgie". Zentralfigur: Hl. Judas Thaddäus. Figuren auf der linken Seite, von oben nach unten: Gottesmutter Maria, Hl. Franz v. Sales, Hl. Josef, Hl. Johanna und die "Familie". Rechts: Die großen Ereignisse des menschlichen Lebens: Wissenschaft, Technik, Medizin

Durch diese Thematik beeinflusst, hatte sich Hans in den folgenden Jahren in seiner Malerei sehr intensiv mit bedeutenden Motiven der christlichen Kunst auseinandergesetzt. Bis zum Beginn seiner monumentalen Arbeit am Kreuzigungspanorama im Schweizer Einsiedeln in den Jahren 1961 und 1962 schuf Hans eine größere Anzahl ergreifender Ölgemälde mit biblischen und alttestamentarischen Inhalten.

Er unterliegt jetzt nicht mehr dem Einfluss seiner frühen künstlerischen Vorbilder. Mit Vehemenz verfolgt er jetzt einen eigenständigen, für ihn typischen Stil seiner figuralen Kompositionen. Auf seinen großen Öl-Tafelbildern, die jetzt hauptsächlich religiöse Themen haben, dominieren vor allem die blauen Farbtöne als die mystischen Farben. Er bedient sich der farblichen Gegensätze. Vor allem der Rot-Blau-Kontrast kommt in seinen religiösen Kompositionen immer wieder zum Ausdruck.

Er will, dass seine Malerei den Betrachter anspricht, ihn fasziniert. Eine im Gemälde verankerte geistige Sprache kann eine solche Faszination auslösen. Dieses Ausdrucksmittel fand Hans im Mittel seiner gekonnten Farbgebung. "Seine Farben lodern", und "Die Bilder lösen unmittelbar und sofort Resonanz aus", wie Kritiker schreiben. Beispiele sind die Gemälde: "Beweinung Christi", "Not", "Pieta", "Verrat Jesu", "Opferung Isaaks", "Christus als Schmerzensmann".

Das Kreuzigungspanorama in Einsiedeln (bitte anklicken)

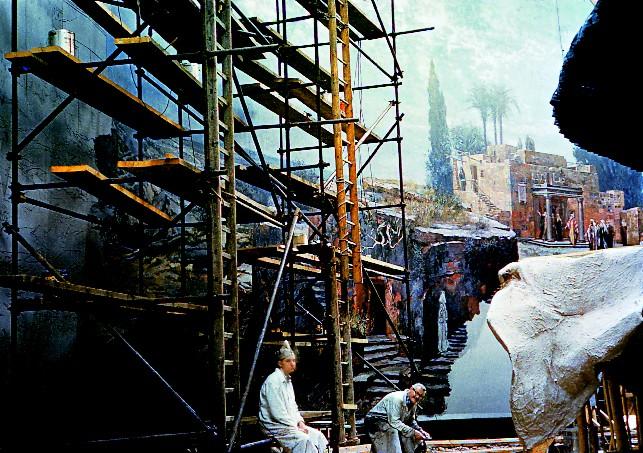

Sein größter und aufwendigster Auftrag in den Jahren 1961 und 1962 beschließt seine biblisch-mystische Phase seiner Gemälde. Hans nimmt erfolgreich teil an einer internationalen Ausschreibung zur Neugestaltung des großen Kreuzigungs-Panoramas im Wallfahrtsort Einsiedeln in der Schweiz. Die Betriebsgesellschaft des 1960 während Restaurationsarbeiten völlig abgebrannten Panoramas wandte sich an das Berner Kunstmuseum, für die Neugestaltung einen fähigen Künstler zu suchen. Auf Vorschlag des Konservators des Kunstmuseums, Prof. Dr. Max Huggler wurden von fünf in Frage kommenden Künstlern Probearbeiten geschaffen. "Unter diesen befand sich", wie die Presse schreibt, "eine von allerbester Qualität, nämlich jene des Wiener Malers Prof. Hans Wulz".

Die Anfertigung des riesigen Ölgemäldes mit einem Ausmass von 10 m Höhe und 100 m im Umfang mit etwa 500 meist lebensgrossen Figuren. Szenen von der Anfertigung des Panorama Riesen-Öl Gemäldes in den Ausmassen 10 m in Höhe und 100 m im Umfang. Von oben nach unten: Vorskizzieren der Motive Golgatha und Umgebung mit Zeichenkohle auf die Leinwand. Auftragen der Ölfarben und Ausmalen der einzelnen Figuren und Landschaftsmotive. Zwischenstatus mit Motiv "Grab Christi". Arbeitsfortschritt mit hälftiger Fertigstellung des Panorama-Gemäldes.. Hauptmotiv: Kreuzigungsstätte "Golgatha" mit Christus.

Das Panorama Bild gibt die Umgebung der Kreuzigungsstätte Golgatha wieder. Man muss sich vergegenwärtigen, dass von den beiden Künstlern pro Tag mehrere Quadratmeter dieses Monstergemäldes pro Tag geschaffen worden sind. Dieser enge Zeitnahmen wurde vorgegeben durch den geplanten pünktlichen Eröffnungstermin des Panoramas im Sommer 1962 an lässlich der 600-Jahr-Feier des Klosters Einsiedeln..

In einer gewaltigen Arbeitsleistung schufen Hans und sein Kollege Josef Fastl innerhalb eines einzigen Jahres diese monumentale Ölrundgemälde im Ausmaß von 100 Metern Umfang und 10 Metern Höhe. Während Hans Wulz über 500, meist lebensgroßen Figuren geschaffen hat, befasste sich Josef Fastl überwiegend mit dem landschaftlich-architektonischen Teil des Riesengemäldes.

Im Frühjahr 1962 war das Werk pünktlich zur 600-Jahr-Feier des Wallfahrtsortes Einsiedeln fertiggestellt und wurde der Öffentlichkeit vorgestellt. "Den beiden Malern Hans Wulz und Josef Fastl ist diese Arbeit vollauf geglückt:

"Ein bestmögliches, kaum je erwartetes Ergebnis", schreibt die Presse.

Die nun fast 15 Jahre dauernde, intensive, schöpferische und vielseitige Arbeitsphase, in der er sich kaum Ruhe und Erholung gönnte und die gewaltige Anstrengung bei der Gestaltung des Einsiedeln-Panoramas hat einen Einschnitt im künstlerischen Schaffen von Hans zur Folge.

Vor allem die tägliche 10- bis 12stündige Arbeitsleistung, die er in den Jahren 1961 und 1962 auch an den Wochenenden wegen der pünktlichen Fertigstellung des Panoramas zum 600jährigen Jubiläum Einsiedelns erbringen musste, haben ihn als Künstler erschöpft.

Von diesem Zeitpunkt an hat er sich von seiner figuralen Malerei stark zurückgezogen und widmet sich mehr der Landschafts- und Motivmalerei. Er nimmt sich ab nun wesentlich mehr Zeit für seine Familie und geniesst den Lohn und die allgemeine Wertschätzung für seine gelungene Arbeit.

Öffentliche Arbeiten

Später, etwa ab Mitte der 60er war Hans Wulz nicht mehr auf den Verkauf von Gemälden zum Lebensunterhalt angewiesen. Haupterwerbsquellen waren jetzt die zahlreichen Aufträge, die Hans vom Bundesdenkmalamt, von Handels- und Wirtschaftskammern und von Wohnbaugesellschaften zur Fassadengestaltung öffentlicher Gebäude bekam.

Insgesamt schuf Hans in der Zeit von 1954 bis 1969 rund 50 Sgraffiti, Mosaiken, Steinschnitte und Wandfriese für öffentliche Gebäude und Wohnhäuser in Wien und Niederösterreich.

Hans Wulz bei der Arbeit an einem Sgraffito in Brunn am Gebirge, Viktor-Adler-Gasse

Die Reife Phase

Im Jahre 1971 bekam Hans eine Anstellung als Fachlehrer in der Malerschule, die im Schloss Leesdorf in Niederösterreich untergebracht ist. Diese Funktion bekleidete er bis zur Erreichung seines Pensionsalters im Jahre 1974. Hans war Fachlehrer für Kunstgeschichte, Naturzeichen und Heraldik. Er galt als sehr geschätzter Lehrer im Lehrerkollegium und vor allem bei seinen Schülern. Zusammen mit seinen Schülern restaurierte er auch das Deckenfresko der Kapelle im Schloss Leesdorf.

Restauration des Deckenfreskos der Kapelle im Schloss Leesdorf

Hans Wulz zusammen mit seiner Meisterklasse

Nach seiner Pensionierung im Jahre 1974 hatte Hans nun wieder mehr Zeit, sich seiner Malerei zu widmen. Er gestaltete seine Arbeitstage recht wirkungsvoll tagsüber in seinem großen Atelier in der Gumpendorferstrasse. In dieser Zeit wird Hans großes Können als Portraitmaler erkannt und geschätzt.

Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind zu dieser Zeit in Hans Atelier zu Besuch und sitzen zum Portrait. Es war nicht immer so ganz leicht, wie Hans berichtete, Leute des öffentlichen Geschehens und mit wenig Zeit zur Verfügung, dazu zu motivieren, eine bis eineinhalb Stunden still zu sitzen und sich in dieser Zeit so wenig wie möglich zu bewegen.

Hans in seinem Atelier in der Wiener Gumpendorferstrasse, etwa 1970

Hans knüpft wieder an seine frühere Schaffensphase der figuralen Kompositionen an und malt Werke mit einer starken farblichen Aussage im Rot-Blau-Kontrast, wie zum Beispiel die Arbeiten aus dem Themenkreis Mütter. Seine figuralen Kompositionen nehmen nun starke expressionistische Züge an, wie zum Beispiel in "Ruhende Frauen" oder "Asyl".

Bei seiner Arbeit im Atelier beschäftigt sich Hans auch mit der Aktmalerei. In den 70er Jahren entstehen eine größere Anzahl von sehr schönen, im expressionistischen Stil gemalte Frauen und Mädchenbildnisse. Diese finden großen Zuspruch bei Liebhabern seiner charakteristischen Malerei. Hans verwendet hier sehr kräftige, satte Ölfarben.

Vier Freundinnen, Öl auf Leinen, 60 x 80, ca. 1972

Als Ausgleich zu seiner figuralen Malerei packte er des Öfteren sein leichtes Maler-Handgepäck ein. Oft fuhr er in die Wiener Innenstadt, um ihm vertraute und auch versteckte Motive zu suchen und zu malen. Mit meisterhafter Zügigkeit und Sicherheit schuf er innerhalb einer recht kurzen Zeit von etwa eineinhalb bis zwei Stunden eines oder zwei Ölgemälde während eines jeweiligen Ausflugs in die Stadt.

In diesem Lebensabschnitt pflegte Hans die Landschaftsmalererei nun zunehmend als Steckenpferd und Freizeitgestaltung. Die Arbeit draußen in der Natur war, mehr privat für ihn, eine Quelle der Ruhe und der Entspannung. Er nutzte jede freie Gelegenheit, um seiner malerischen Leidenschaft zu frönen.

Hans Wulz während seiner Arbeit an einem Landschaftsbild in Malcesine, Gardasee

Regelmäßig besuchte er auch die Städte Salzburg und Innsbruck, die Stätten seiner Kindheit und seiner Jugend und auch jene seiner Verwandtschaft. In den Jahren 1975 bis 1979 hält er sich oft als sehr gerne gesehener Gast bei seiner Verwandtschaft in Salzburg auf und es entstanden bei diesen Anlässen die meisten seiner schönsten Ölbilder und Aquarelle aus dieser Stadt.

Es beginnt eine neue Phase in seiner Landschaftsmalerei, Hans abstrahiert seine Motive mehr und mehr. Die Szenen, die er auf seinen Aquarellen darstellt, sind jetzt oft nur noch angedeutet, als Farbpunkte dargestellt. Dadurch gelingt es ihm, in seine Bilder eine Dynamik einzubringen, verkehrsreiche, geschäftige und belebte Szenen bildnerisch einzufangen.

Auf diese Weise perfektioniert Hans immer mehr seinen eigenen, unverwechselbaren und für ihn typischen Stil seiner Städte- und Landschaftsbilder. Unvorbereitet und in fremder Umgebung erkennt man Hans Bilder ohne zu zögern als solche aus seiner Hand.

Salzburg, Salzachufer mit Schwänen, Öl auf Leinen, ca. 100 x 80, 1979

1976 restauriert er zusammen mit Prof. Paul Reckendorfer die Carlone-Fresken in der Dreifaltigkeitskirche in Stadl-Paura in Oberösterreich.

Hans bei der Restauration der Carlone-Fresken in der Dreifaltigkeitskirche in Stadl Paura

Eine späte Würdigung seines Werks erfährt Hans während seiner Ausstellungen in der Stadt Salzburg, in der Wiener Galerie Gumpendorf und während der Kulturtage in Perchtoldsdorf bei Wien. In der dortigen Burg erhielt Hans die Möglichkeit, einige seiner besten Gemälde der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Hans und seine Gäste während der Ausstellungseröffnung in der Burg zu Perchtoldsdorf, 1976

1979 und 1980 folgte er Einladungen seines Freundes und Kollegen Trattner nach Aquilea nahe Venedig. In diesen späten, wiederum sehr schaffensreichen und kreativen Jahren zeigte der reife Künstler mehr und mehr sein virtuoses Können in der Landschaftsmalerei. In dieser Zeit schuf Hans zahlreiche, überaus stimmungsvolle Landschaftsmotive aus Aquilea und Grado, Muggia und Venedig.

Eine typische Szene: Hans Wulz konzentriert bei seinem Schaffen in Venedig am Canale Grande. Die umgebenden Beobachter mit deren Kommentaren empfand er zu keiner Zeit als Störung

Hans bei seiner Malerei an der Lagune in Venedig, 1980

In seinen letzten Lebensjahren 1981 und 1982, als er bereits von seiner Krankheit gezeichnet war, schuf er in einer enormen Energieleistung nochmals herrliche Ölgemälde mit Motiven aus der Innenstadt Wiens und aus dem Zentrum Salzburgs, stets davon besessen, ein großes Kunstwerk zu hinterlassen.

1984, auf seiner letzten Studienreise vor seinem Tod, malt er noch einige schöne Motive aus Meersburg am Bodensee. Noch einmal, im Sommer des folgenden Jahres rafft er sich auf, besucht seine zweite Heimatstadt Salzburg und fährt weiter, zu seinem Sohn am Bodensee. Aber er ist schon zu sehr geschwächt, kann die große Leistung, spontan in der Natur ein Ölbild zu malen, nicht mehr erbringen. Kurz danach, im Herbst 1985, stirbt Hans in Wien, zu Hause, in seinem eigenen Haus in Wien-Mauer, das er sich und seiner Familie infolge seines gewaltigen künstlerischen Lebenswerks erbauen lassen konnte.

Eines seiner letzten Ölgemälde aus Wien, das Naturhistorische Museum, 1982